Médico experto del artículo.

Nuevos artículos

Esfenoiditis crónica

Último revisado: 05.07.2025

Todo el contenido de iLive se revisa médicamente o se verifica para asegurar la mayor precisión posible.

Tenemos pautas de abastecimiento estrictas y solo estamos vinculados a sitios de medios acreditados, instituciones de investigación académica y, siempre que sea posible, estudios con revisión médica. Tenga en cuenta que los números entre paréntesis ([1], [2], etc.) son enlaces a estos estudios en los que se puede hacer clic.

Si considera que alguno de nuestros contenidos es incorrecto, está desactualizado o es cuestionable, selecciónelo y presione Ctrl + Intro.

Esfenoiditis crónica (inflamación crónica del seno esfenoidal, inflamación crónica del seno esfenoidal, sinusitis esfenoidal crónica (sinusitis esfenaiditis crónica).

La inflamación crónica del seno esfenoidal (esfenoiditis) es una enfermedad cuyo diagnóstico suele presentar importantes dificultades. La ubicación del seno en las secciones profundas de la base del cráneo, importantes desde el punto de vista funcional, así como la afectación de los senos paranasales adyacentes en el proceso inflamatorio, contribuyen a la aparición de síntomas clínicos difusos y difusos, lo que dificulta el diagnóstico. La postura del famoso otorrinolaringólogo S. A. Proskuryakov (1939) no ha perdido relevancia en nuestros días, según la cual el diagnóstico de esfenoiditis debe madurar en la mente del propio médico, lo que requiere mucho tiempo, experiencia y habilidad. Esto, aparentemente, explica el significativo porcentaje de casos de esfenoiditis crónica detectados en la autopsia y no diagnosticados en vida, lo que refuerza la fama del seno esfenoidal de ser un seno olvidado.

La esfenoiditis crónica es una inflamación crónica de la mucosa del seno esfenoidal, que se produce como resultado del tratamiento ineficaz de la esfenoiditis aguda, calculada durante un período de 2 a 3 meses. Es durante este período del proceso inflamatorio en el seno esfenoidal que ocurren cambios patomorfológicos profundos, a menudo irreversibles, en la mucosa, que a menudo se extienden al periostio y al tejido óseo del hueso esfenoides. Con mayor frecuencia, el proceso inflamatorio crónico ocurre en ambos senos esfenoidales; según V.F. Melnik (1994), su lesión bilateral se observa en el 65% de los casos, y en el 70% de los casos, la esfenoiditis crónica se combina con la inflamación de otros senos paranasales. Las lesiones aisladas del seno esfenoidal, observadas en el 30% de los casos, probablemente surgen en relación con su infección primaria a partir de focos de infección localizados en las formaciones linfadenoides de la nasofaringe, por ejemplo, en la adenoiditis crónica.

Causas esfenoiditis crónica

La causa del desarrollo de la esfenoiditis crónica es la misma que la de los procesos inflamatorios crónicos en otros senos paranasales.

Los agentes causales de la enfermedad suelen ser representantes de la microflora cocoal. En los últimos años, se ha informado del aislamiento de tres microorganismos oportunistas como agentes causales: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catharrhalis. Se observa la formación de diversos tipos de asociaciones agresivas caracterizadas por una mayor virulencia. Hongos, virus y anaerobios se han aislado con frecuencia como agentes causales de la enfermedad.

Patogenesia

Con mayor frecuencia, el papel principal en la patogénesis de la esfenoiditis crónica lo desempeñan enfermedades inflamatorias crónicas previas de otros senos paranasales y, principalmente, la inflamación crónica y lenta de las células posteriores del laberinto etmoidal. Un papel importante en la patogénesis de la esfenoiditis crónica lo desempeña la posición anatómica del seno esfenoidal y sus estrechas conexiones con las formaciones linfadenoides nasofaríngeas. La localización del foco crónico de infección en ellas es un factor importante en la aparición de la inflamación crónica primaria de la membrana mucosa del seno esfenoidal. El famoso otorrinolaringólogo francés G. Portmann, al describir la esfenoiditis crónica como una enfermedad con síntomas escasos, un cuadro clínico atenuado, a menudo enmascarado por enfermedades de otros senos paranasales, señala que la esfenoiditis crónica a menudo se manifiesta indirectamente a través de las complicaciones que causa (neuritis óptica, paquimeningitis basal, aracnoiditis óptico-quiasmática, etc.).

Debido a la estrechez del orificio de salida natural, este se cierra cuando la inflamación se extiende y la mucosa nasal inflamada se infiltra. En esta situación, esta comienza a absorber oxígeno rápidamente y a liberar dióxido de carbono, y el contenido de oxígeno disminuye drásticamente cuando aparece exudado purulento en la luz del seno. La enfermedad también se presenta cuando factores desfavorables afectan directamente la mucosa del seno.

Síntomas esfenoiditis crónica

La esfenoiditis crónica se manifiesta con síntomas diversos e imprecisos, probablemente relacionados con la ubicación profunda del seno en la base del cráneo, cerca del diencefálico y otras estructuras cerebrales importantes. Esto suele causar complicaciones neurológicas y la aparición de síntomas astenovegetativos: trastornos del sueño, pérdida de apetito, deterioro de la memoria, parestesias, fiebre subfebril persistente y alteración de la tolerancia a la glucosa. Con mayor frecuencia, la esfenoiditis crónica se manifiesta con dolor sordo en la nuca y secreción nasofaríngea, principalmente matutina, hipertermia con cifras subfebriles y debilidad general grave. La enfermedad se caracteriza por una evolución prolongada con síntomas inexpresivos. El proceso inflamatorio suele ser bilateral; en el 30% de los casos se observa daño aislado de los senos paranasales.

Los tres síntomas más importantes de la enfermedad son constantes, siendo el principal la cefalea de localización constante: con leve neumatización del seno (en la región parietal) y con mayor propagación a la región occipital. La esfenoiditis se caracteriza por la irradiación de la cefalea a las regiones retroorbitaria y frontal, con sensación de "tirar" o "atrapar" los ojos.

Otra característica es la aparición o el aumento del dolor al exponerse al sol, en habitaciones calurosas y por la noche. Se cree que esto se debe a la evaporación activa de secreciones debido a la alta temperatura del aire y a la aparición de costras que obstruyen la salida del seno. Estas características de la cefalea en la esfenoiditis crónica se denominan "síndrome de dolor esfenoidal". El segundo signo clínico importante es un olor subjetivo proveniente de la nariz, percibido únicamente por el paciente. La aparición del olor se debe a que la abertura natural del seno se abre en la región olfatoria. El tercer signo es el flujo de exudado escaso y viscoso a lo largo de la bóveda de la nasofaringe y la pared posterior de la faringe, lo que causa irritación de la mucosa y, a menudo, faringitis lateral en el lado de la lesión.

Los síntomas de la esfenoiditis crónica dependen principalmente de la forma del proceso (cerrado, abierto) y de las vías de propagación de los derivados humorales del proceso inflamatorio, que a su vez están determinados por la estructura anatómica del seno esfenoidal (su volumen, grosor de las paredes óseas, presencia de dihiscencias, emisarios vasculares, etc.). La ubicación del seno esfenoidal en la base del cráneo y su proximidad a importantes centros cerebrales (hipófisis, hipotálamo, otros ganglios subcorticales, sistema del seno cavernoso, etc.) puede provocar la aparición de síntomas directos y de repercusión que indican la participación de estas formaciones en el proceso patológico. Por lo tanto, los síntomas de la esfenoiditis crónica, aunque atenuados, ocultos y enmascarados por signos de, por ejemplo, la etmoiditis, aún presentan elementos de especificidad relacionados con los síntomas de repercusión mencionados, que no son muy característicos de las enfermedades de otros senos paranasales. Un ejemplo de tales síntomas pueden ser las manifestaciones iniciales de aracnoiditis óptico-quiasmática, paresia del nervio abducens, etc.

La forma cerrada de la esfenoiditis crónica, caracterizada por la ausencia de comunicación entre el seno y la nasofaringe (ausencia de función de drenaje), se manifiesta con síntomas significativamente más pronunciados que la forma abierta, en la que el exudado formado en el seno se libera libremente a través de las aberturas naturales de drenaje. En la forma cerrada (ausencia de secreción en la nasofaringe), los pacientes se quejan de sensación de pesadez y plenitud en la cabeza, distensión en la región perinasal y en la profundidad de las órbitas; cefaleas constantes que empeoran periódicamente y se irradian a la coronilla y las órbitas, intensificándose al sacudir la cabeza. El síndrome doloroso en la esfenoiditis crónica se caracteriza por un punto de dolor constante, cuya localización es estrictamente individual para cada paciente y se repite en el mismo lugar con cada exacerbación del proceso inflamatorio. Las cefaleas en la forma cerrada de la esfenoiditis crónica son causadas no solo por la presión sobre los nervios sensoriales por la acumulación de exudado, sino también por la neuritis de las terminaciones nerviosas sensoriales, característica de cualquier sinusitis crónica, cuya alteración por toxinas inflamatorias conduce al desarrollo de neuralgia perivascular y neuropatías, características de los síndromes de Slader, Charlin, Harris, etc. Dichos focos fijos de dolor pueden incluir dolor que se irradia a las áreas supraorbitales e infraorbitales, a ciertos dientes, a la zona del proceso mamilar y a la parte superior del cuello. Cuando la esfenoiditis crónica se combina con la etmoiditis crónica, es posible la hiposmia. El tipo cerrado del proceso conduce a la descomposición putrefacta de los tejidos del seno esfenoidal y a la cacosmia objetiva y subjetiva. Un signo característico de la esfenoiditis crónica es la disminución de la agudeza visual incluso en ausencia de signos de aracnoiditis óptico-quiasmática, siendo también frecuentes los casos de hipoacusia temporal, hasta la recuperación completa.

En la forma "abierta" de esfenoiditis crónica, la principal queja de los pacientes es la presencia de secreción viscosa y maloliente en la nasofaringe, que al secarse forma costras de color amarillo-gris-verdoso. Para eliminar estas secreciones y costras, los pacientes se ven obligados a recurrir al enjuague de la cavidad nasal y la nasofaringe con diversas soluciones.

Los síntomas locales objetivos incluyen hiperemia de la mucosa nasal e hipertrofia parenquimatosa de los cornetes nasales; acción insuficiente de los vasoconstrictores; secreción purulenta en las fosas nasales, que se seca formando costras difíciles de separar; acumulación de pus viscoso y pequeños pólipos en la hendidura olfatoria, lo que puede indicar etmoiditis crónica concomitante. En la pared posterior de la faringe: pus viscoso y costras que fluyen desde la nasofaringe; durante la rinoscopia posterior, a veces se puede detectar un pólipo originado en el seno esfenoidal, cubierto de secreción purulenta que fluye desde la fosa nasal superior y cubre el extremo posterior del cornete medio. Este último está hipertrofiado, a menudo reemplazado por pólipos. La secreción purulenta que fluye por la pared posterior de la faringe se acumula en la laringofaringe y se seca formando costras difíciles de expectorar.

La esfenoiditis crónica, por regla general, se caracteriza por un curso lento, escasa sintomatología rinológica y se puede caracterizar básicamente con los mismos criterios que los procesos inflamatorios crónicos en otros senos paranasales. Sin embargo, en la esfenoiditis crónica, suelen destacarse síntomas generales, como signos de trastornos neurológicos y astenovegetativos (alteraciones del sueño, deterioro de la memoria, pérdida de apetito, aumento de la irritabilidad). Los trastornos gastrointestinales son frecuentes debido a la deglución constante de masas purulentas que se acumulan en la hipofaringe. Como señala AS Kiselev (1997), algunos pacientes pueden desarrollar un trastorno hipocondríaco grave que requiere tratamiento psiquiátrico. Probablemente, estos trastornos neurológicos se deban a la influencia toxicogénica y patorrefleja del foco de inflamación crónica, ubicado en estrecha proximidad a los sistemas hipofisario-hipotalámico y límbico-reticular. Esto se evidencia, en particular, por signos de alteraciones emocionales, aparición de mareos centrales, cambios en el metabolismo de los carbohidratos, etc.

La evolución de la esfenoiditis crónica, al igual que con los procesos inflamatorios crónicos en otros senos paranasales, puede ocurrir tanto en la dirección de recuperación como en la dirección de empeoramiento de las manifestaciones locales y generales de la enfermedad, y en condiciones desfavorables (infecciones generales, disminución de la inmunidad, algunas enfermedades sistémicas) existe el peligro (más a menudo que con los procesos inflamatorios crónicos en otros senos paranasales) de la aparición de una serie de complicaciones graves (flemón orbitario, neuritis óptica, paquimeningitis de la base del cráneo, aracnoiditis óptico-quiasmática, absceso cerebral, tromboflebitis del seno cavernoso, etc.).

Diagnostico esfenoiditis crónica

Un método para el examen masivo de un gran contingente de personas podría ser la fluorografía o la tomografía computarizada de los senos paranasales.

Al recopilar la anamnesis, es necesario obtener información sobre la duración de la enfermedad y las características de los síntomas clínicos, que a primera vista no guardan relación con este tipo de sinusitis. Esto se refiere, en primer lugar, a los trastornos neurológicos visuales que se presentan en el contexto de cefalea persistente y prolongada y secreción nasofaríngea.

Examen físico

Es imposible debido a las peculiaridades de la ubicación del seno esfenoidal,

Investigación de laboratorio

En ausencia de complicaciones, al igual que con otros tipos de sinusitis, los análisis generales de sangre y orina aportan poca información. Es fundamental observar la dinámica de los niveles de glucosa en sangre.

Investigación instrumental

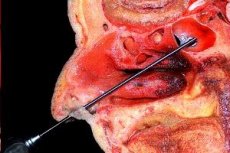

La rinoscopia posterior revela edema e hiperemia de la mucosa de la bóveda nasofaríngea, costras en su superficie y una franja de pus que fluye por su pared lateral. En la esfenoiditis crónica, a menudo se detecta hiperplasia de la mucosa del borde posterior del vómer, el borde superior de las coanas y los extremos posteriores de los cornetes nasales superior y medio. La aparición de una franja de pus puede detectarse durante repetidas rinoscopias posteriores tras una anemización cuidadosa de la mucosa de la hendidura olfatoria. La mayoría de los pacientes presentan edema e hiperemia constantes de los cornetes nasales medios, lo que crea la ilusión de un crecimiento excesivo de las partes posterosuperiores de la nariz.

La orofaringoscopia puede revelar signos de faringitis granular.

El principal método de diagnóstico instrumental sigue siendo la radiografía. Realizada en proyección axial, permite aclarar las características de la neumatización sinusal, la presencia y el número de cámaras, la ubicación del tabique intersinusal y la naturaleza de la disminución de la transparencia de los senos paranasales. La introducción de un medio de contraste hidrosoluble en el seno a través de un catéter insertado durante el sondaje diagnóstico del seno esfenoidal permitirá una localización más precisa de los cambios causados por el proceso inflamatorio.

La TC y la RM, al realizarlas en proyecciones axiales y coronales, proporcionan sin duda un volumen de información significativamente mayor, revelando la participación de otros senos paranasales y estructuras cercanas del esqueleto facial en el proceso inflamatorio.

Diagnóstico diferencial de la esfenoiditis crónica

La enfermedad más cercana en manifestaciones clínicas es el síndrome diencefálico, que a menudo se manifiesta por sensaciones subjetivas de “sofocos” alternados de calor y frío, lo que no se observa en pacientes con esfenoiditis.

Es necesario diferenciar esta enfermedad de la aracnoiditis de la fosa craneal anterior. La esfenoiditis, principalmente crónica, se diferencia de esta patología por la presencia de un síndrome de dolor esferoidal, la localización típica de las secreciones exudativas y los datos radiográficos.

[ 19 ]

[ 19 ]

Indicaciones de consulta con otros especialistas

Es imprescindible la observación dinámica del paciente por parte de un neurólogo y un oftalmólogo. Es recomendable consultar con un endocrinólogo para aclarar el estado de las glándulas endocrinas, especialmente si se presentan niveles elevados de glucosa plasmática. Antes y después de una intervención quirúrgica en el seno esfenoidal, es imprescindible consultar con un neurólogo.

¿Qué es necesario examinar?

Cómo examinar?

¿A quién contactar?

Tratamiento esfenoiditis crónica

Los objetivos del tratamiento de la esfenoiditis crónica son restablecer el drenaje y la aireación del seno afectado, eliminar las formaciones que interfieren con esto, eliminar las secreciones patológicas y estimular los procesos reparadores.

Indicaciones de hospitalización

La presencia de síndrome de dolor esfenoidal, secreción nasofaríngea, signos radiográficos característicos, así como la falta de efecto del tratamiento conservador en uno o dos días y la aparición de signos clínicos de complicaciones, son indicaciones de hospitalización. En pacientes con esfenoiditis crónica, estas complicaciones se consideran una exacerbación de la enfermedad con un diagnóstico previo o un tratamiento prolongado sin éxito, así como síntomas diversos e imprecisos asociados con la patología nasal.

Tratamiento no farmacológico de la esfenoiditis crónica

Tratamiento fisioterapéutico: electroforesis endonasal con antibióticos penicilinas, irradiación intrasinusal con rayos láser helio-neón.

Tratamiento farmacológico de la esfenoiditis crónica

Hasta obtener los resultados del examen microbiológico de la secreción, se pueden usar antibióticos de amplio espectro: amoxicilina, incluso en combinación con ácido clavulánico, cefaloridina, cefotaxima, cefazolina, roxitromicina, etc. Con base en los resultados del cultivo, se deben prescribir antibióticos específicos; si la secreción está ausente o no se puede obtener, se continúa el tratamiento. La fenspirida se puede usar como parte de la terapia antiinflamatoria. Al mismo tiempo, se realiza una terapia hiposensibilizante con mebhidrolina, cloropiramina, ebastina, etc. Se prescriben gotas nasales vasoconstrictoras (descongestionantes), al inicio del tratamiento de acción suave (solución de efedrina, dimetindeno en combinación con fenilzfrip, y en lugar de la administración nocturna de gotas o aerosol, se puede usar un gel). Si no se observa efecto en 6-7 días, se realiza tratamiento con imidazólicos (nafazolina, xilometazolina, oximetazolina, etc.). Es obligatorio el uso de inmunomoduladores (fármacos del grupo tímico de 3.ª y 5.ª generación, azoxímero).

La anemia de la mucosa de la hendidura olfatoria se realiza mediante diversos descongestionantes.

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

Tratamiento quirúrgico de la esfenoiditis crónica

El tratamiento de la esfenoiditis aguda incluye el sondaje del seno esfenoidal con agujas de catéter. Se debe realizar una corrección quirúrgica preliminar de las estructuras de la cavidad nasal (deformidades del tabique nasal, hipertrofia del extremo posterior del cornete medio, adherencias, adenoides) que impiden la sedación. Se realiza una anestesia superficial cuidadosa y paso a paso y la anemización de la membrana mucosa del conducto nasal medio. Los puntos de referencia anatómicos son el borde inferior de la abertura piriforme, el borde superior de la coana, el cornete medio y el tabique nasal. El sondaje se realiza a lo largo de la línea de Zuckerkandl, que comienza en la espina nasal anterior, pasa por la mitad del cornete medio hasta la mitad de la pared anterior del seno esfenoidal. Debe recordarse que la abertura de salida del seno está de 2 a 4 mm lateral al tabique nasal y de 10 a 15 mm por encima del borde de la coana. Un signo de entrada en la luz del seno a través del orificio de salida natural es la sensación de "caída" y la imposibilidad de desplazamiento vertical del catéter. Tras la aspiración del contenido, se lava la cavidad con soluciones antisépticas o una solución tibia de cloruro de sodio al 0,4 %. A continuación, se coloca al paciente boca arriba con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, se introduce el fármaco en la luz del seno esfenoidal y se deja reposar durante 20 minutos para su máxima absorción.

El tratamiento de la esfenoiditis crónica depende de la forma clínica de la enfermedad. Las formas exudativas (catarrales, serosas y purulentas) se tratan de forma conservadora mediante sondaje y drenaje prolongado, y la administración constante de fármacos en los senos esfenoidales. Las formas productivas (poliposas y polipopurulentas) se tratan quirúrgicamente.

El método más suave para abrir el seno esfenoidal es la vía transeptal. Tras una incisión típica, se expone el mucopericondrio al cartílago cuadrangular. Solo se extirpan las secciones alteradas, como la parte ósea, donde se resecan las secciones que conducen al rostro. Se despega la mucosa y el periostio de la pared anterior del seno esfenoidal, que se abre con pinzas de Hayek. Se extirpan las secciones de la mucosa alteradas patológicamente, los pólipos y otras formaciones. La operación se completa con el lavado del seno, la aplicación de una anastomosis amplia y el taponamiento de la cavidad nasal.

En la apertura endonasal del seno esfenoidal mediante el método de Hayek modificado por Bockstein, se reseca la mayor parte de la porción anterior del cornete medio y luego se abren las celdas posteriores del seno etmoidal. Tras la extracción de los fragmentos óseos, se visualiza la pared anterior del seno esfenoidal. Esta pared se rompe con un gancho insertado en su desembocadura natural y se ensancha la abertura con pinzas de Hayek.

Al realizar la apertura endonasal del seno esfenoidal mediante endoscopios o bajo control microscópico, el uso de un microdesbridador se considera más suave.

El tratamiento quirúrgico de la esfenoiditis crónica se centra principalmente en crear una amplia abertura de drenaje para el seno esfenoidal, lo que puede conducir a la eliminación del proceso inflamatorio. Si existen tejidos patológicos en el seno (pólipos, granulaciones, zonas de hueso necrótico, detritos, masas de colesteatoma), estos se extirpan, respetando el principio de preservar las áreas de la mucosa capaces de realizar procesos reparadores.

Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de la esfenoiditis crónica se determinan por la duración de la enfermedad, su combinación con procesos inflamatorios en otros senos paranasales, la ineficacia del tratamiento no quirúrgico y semiquirúrgico, la presencia de síntomas subjetivos y objetivos pronunciados, incluyendo poliposis nasal, signos de discapacidad visual y la sospecha de complicaciones orbitarias e intracraneales. Al determinar las indicaciones para el tratamiento quirúrgico, también debe guiarse por la postura de autores antiguos de que cualquier esfenoiditis crónica es un "polvorín" sobre el que el cerebro se "asienta", "fumando un puro" debido a la falta de atención a esta enfermedad tanto del paciente como del médico tratante.

Existen muchos métodos de tratamiento quirúrgico, todos ellos se diferencian por la naturaleza del acceso al seno esfenoidal y se dividen en los siguientes métodos:

- etmoidosfenoidectomía endonasal directa;

- etmoidosfenoidectomía transsinomaxilar;

- etmoidosfenoidectomía transorbital;

- esfenoidectomía transeptal.

Dado que la forma aislada de esfenoiditis crónica es extremadamente rara y suele acompañarse de afectación de otros senos paranasales, el método más frecuente y eficaz es el de Pietrantonide Lima, que permite un único acceso a través del seno maxilar para revisar todos los senos de un lado, incluido el principal, sin afectar ni destruir las estructuras anatómicas de la nariz interna, como, por ejemplo, con los métodos endonasal y transeptal. La apertura del seno esfenoidal rara vez se realiza como una operación independiente; con mayor frecuencia, se abre junto con el laberinto etmoidal.

El método Pietrantoni-de Lima

Este método asegura la apertura y drenaje de todos los senos paranasales en caso de sinusitis geminal, preservando los cornetes nasales y restableciendo las funciones fisiológicas de la cavidad nasal.

Indicaciones: pansinusitis crónica (simple y complicada por flemón orbitario, neuritis óptica, aracnoiditis óptico-quiasmática, meningitis, tromboflebitis del seno cavernoso, absceso cerebral – lóbulos temporal y parietal – así como infecciones tóxicas viscerales).

La técnica operacional incluye las siguientes etapas:

- apertura del seno maxilar mediante el método de Caldwell-Luc;

- apertura del laberinto etmoidal en la zona del ángulo postero-superior-interno del seno maxilar;

- Extirpación de las células anteriores y posteriores del laberinto etmoidal (disección del laberinto etmoidal según Jansen-Winkler);

- trepanación de la pared anterior del seno esfenoidal, a partir de la cresta del hueso esfenoides;

- apertura endonasal del seno frontal (según se indique) y formación de un amplio drenaje de todos los senos abiertos;

- examen de la cavidad postoperatoria general, su pulverización con una mezcla de antibióticos en polvo;

- taponamiento de todos los senos paranasales abiertos con un solo tampón, comenzando por sus secciones más profundas; la longitud del tampón se calcula de manera que su extremo se extienda más allá de la incisión del pliegue nasolabial en el vestíbulo de la boca, por donde posteriormente se extraerá.

Apertura transeptal del seno esfenoidal según Hirsch

Este método es el más conveniente en términos de cirugía, ya que proporciona una buena visión general del sitio quirúrgico en el seno esfenoidal, una amplia apertura de ambas mitades, la extracción más radical del contenido patológico y asegura un drenaje estable y eficaz. La efectividad de la intervención quirúrgica aumenta significativamente mediante el uso de tecnología videoendoscópica en la parte final, que permite identificar en la pantalla del monitor y eliminar todos los fragmentos de tejido patológico, incluso los más insignificantes, respetando el principio de preservar las áreas viables de la membrana mucosa. Además, este método permite llegar a la glándula pituitaria en caso de tumores.

Tecnología operativa:

- Incisión y separación de la mucosa con el pericondrio, como en la operación del septo hasta el vómer inclusive; desplazando la placa de mucopericondrio hacia el lado lateral.

- Movilización de la parte cartilaginosa del tabique nasal hacia el lado opuesto, para lo cual VI Voyachek propuso hacer incisiones (roturas) en la parte cartilaginosa del tabique nasal sin cortar el pericondrio ni la membrana mucosa del lado opuesto; si es necesario ampliar el acceso a la pared anterior del seno esfenoidal, es permisible eliminar solo secciones individuales en la sección cartilaginosa, especialmente aquellas curvadas que interfieren con el acceso ortógrado al seno esfenoidal. En la sección ósea del tabique nasal, solo se eliminan las secciones que están en camino al rostrum del seno esfenoidal. AS Kiselev (1997) llama especialmente la atención sobre la necesidad de preservar la parte superior de la lámina perpendicular del hueso etmoides como punto de referencia medio (la parte inferior se elimina para ampliar el acceso al rostrum del seno esfenoidal).

- Inserción de espejos de Killian con ramas sucesivamente más largas entre el tabique nasal y el mucopericondrio hasta la pared anterior del seno esfenoidal, y su apertura con un cincel West extendido, pinzas o fresa. En ausencia de un dispositivo de videovigilancia con fibra óptica, se verifica el estado y el volumen del seno, su contenido, la presencia y la posición del tabique intersinusal mediante una sonda de botón, palpando sucesivamente todas sus paredes, con especial atención a las superiores y laterales.

- La abertura del seno esfenoidal se ensancha con instrumentos adecuados (escoplos largos, cucharas, pinzas de Gaek largas y giratorias). Tras extirpar una porción significativa de la pared anterior del seno esfenoidal y disecar la mucosa que se encuentra detrás, también se corta una gran parte del tabique intersinusal.

- Revisión y legrado de la mucosa, respetando el principio de conservación. Esta etapa de la operación es más efectiva tanto para la preservación de las áreas viables de la mucosa como para la extirpación total de los tejidos no viables mediante el método quirúrgico de microvideo, con visualización del campo quirúrgico en la pantalla.

- Reposición de partes del tabique nasal mediante la retirada del espejo de Killian. Se inserta un catéter subclavio de la longitud adecuada en el seno para el cuidado posterior (enjuague con agua destilada ozonizada, administración de medicamentos) y se realiza un taponamiento del asa anterior de ambas mitades nasales, como después de la oneración del tabique. Los tapones se retiran a las 24-48 horas, y el catéter, a la semana.

Tratamiento postoperatorio

Durante una semana, se realiza una terapia antibiótica general y local, enjuague diario de los senos nasales con soluciones antisépticas, tratamiento sintomático general y se prescriben medicamentos que aumentan la resistencia específica y no específica del cuerpo.

Polisinusotomía endonasal

A. S. Kiselev describió este tipo de operación como "moderna", probablemente debido a su amplia experiencia. La operación se realiza antes de un examen detallado de la cavidad nasal con equipo endoscópico moderno. El objetivo de este examen es identificar las características anatómicas endonasales que deben tenerse en cuenta durante la operación. Si se detectan anomalías que puedan interferir con el acceso endonasal al seno esfenoidal, se establece un plan para su eliminación. Dichas anomalías y condiciones patológicas incluyen una curvatura pronunciada del tabique nasal, especialmente en sus secciones profundas; la presencia de cornetes nasales hipertrofiados, especialmente los medios; pólipos, especialmente la localización de las choales; así como diversos fenómenos dismorfológicos que pueden interferir significativamente con la penetración ortógrada al rostro.

Si no existen obstáculos mecánicos para realizar esta intervención quirúrgica, el siguiente paso es la luxación del cornete nasal medio hasta el tabique nasal para identificar la apófisis unciforme mediante palpación con una sonda de botón. Detrás de la apófisis, se determina la pared anterior de la bulla etmoidal, que junto con ella forma una fisura semilunar. A continuación, con un bisturí falciforme, con un movimiento descendente, se corta la apófisis unciforme y se extrae con unas pinzas nasales. La extracción de la apófisis unciforme abre el acceso a la bulla, que se abre con las mismas pinzas u otro instrumento adecuado. La apertura de la bulla permite acceder a las células restantes del laberinto etmoidal, que se extraen secuencialmente, lo que permite exponer el techo del hueso etmoides. Al mover el instrumento en dirección medial y con una fuerza excesiva dirigida hacia arriba, existe el riesgo de dañar la lámina etmoidal y penetrar la fosa craneal anterior. Por el contrario, un desplazamiento lateral excesivo del instrumento puede provocar daños en la placa de papel y en el contenido orbital.

El siguiente paso es ensanchar el ostium del seno maxilar. Para ello, se inserta el extremo del endoscopio con un ángulo de visión de 30° en la fosa nasal media y se localiza el ostium natural del seno maxilar con una sonda de botón. Este se ubica posterior al borde superior del cornete inferior y anterior al nivel del tubérculo lagrimal; su diámetro suele ser de 5-7 mm. A continuación, utilizando alicates especiales con una pinza invertida o una cureta y una cuchara afilada, se ensancha el ostium natural. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ensanchar el ostium más allá del nivel del tubérculo lagrimal suele dañar los conductos lagrimales, y ensancharlo posteriormente al nivel del extremo posterior del cornete medio puede dañar la arteria esfenopalatina. Un ensanchamiento excesivo del ostium hacia arriba puede provocar la penetración en la órbita.

La siguiente etapa es la apertura del seno esfenoidal, que se realiza a través de su pared anterior con pinzas óseas. La abertura resultante se ensancha con pinzas de Gaek. Posteriormente, se examina el seno con un endoscopio y se realiza un legrado, respetando el principio de conservación de la mucosa.

A continuación, se realiza una apertura intranasal del seno frontal, que, según A. S. Kiselev, constituye el tipo más complejo de sinusotomía endonasal. Tras la extirpación preliminar de la diáfisis ósea y la apertura de las celdas anteriores del laberinto etmoidal, que forman la pared anterior del canal frontonasal, se hace visible la entrada al seno frontal, en la que se inserta una sonda para orientación. Para ampliar la entrada al seno frontal, es necesario extirpar la masa ósea frontonasal, lo que supone el riesgo de penetración en la fosa craneal anterior, especialmente en caso de anomalías del desarrollo del hueso frontal. Por lo tanto, si no es posible insertar una sonda en el seno frontal, es necesario abandonar su apertura intranasal y, si existen indicaciones adecuadas, optar por un acceso externo.

Gestión adicional

Autoenjuague de la cavidad nasal y nasofaringe con solución tibia de cloruro de sodio al 0,9% utilizando dispositivos como “Rinolife” o “Dolphin”.

La duración aproximada de la incapacidad en casos de esfenoiditis aguda y exacerbación crónica sin signos de complicaciones, con tratamiento conservador mediante sondaje sinusal, es de 8 a 10 días. La intervención endonasal prolonga el tratamiento entre 1 y 2 días.

Información para el paciente

- Cuidado con las corrientes de aire.

- Vacúnese contra la gripe.

- Ante los primeros síntomas de infección viral respiratoria aguda o gripe, consultar con un especialista.

- Por recomendación del médico tratante, realizar saneamiento quirúrgico de la cavidad nasal para restablecer la respiración nasal y corregir las estructuras anatómicas de la cavidad nasal.

Medicamentos

Pronóstico

El pronóstico de la esfenoiditis crónica es favorable en la mayoría de los casos, incluso con algunas complicaciones intracraneales, si se detectan a tiempo y se aplica un tratamiento radical. Las más peligrosas en términos funcionales son el flemón orbitario de rápida progresión, la neuritis óptica y la aracnoiditis óptico-quiasmática. El pronóstico es muy grave, y en algunos casos pesimista, con abscesos paraventriculares y del tronco encefálico, tromboflebitis de rápida progresión de los senos cavernosos y su propagación a los sistemas venosos cerebrales vecinos.