Médico experto del artículo.

Nuevos artículos

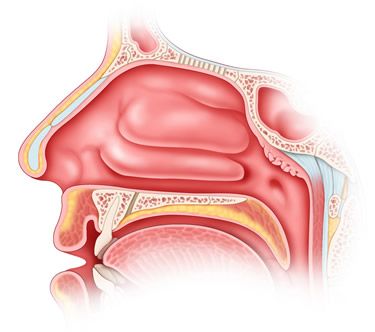

Rinitis vasomotora

Último revisado: 04.07.2025

Todo el contenido de iLive se revisa médicamente o se verifica para asegurar la mayor precisión posible.

Tenemos pautas de abastecimiento estrictas y solo estamos vinculados a sitios de medios acreditados, instituciones de investigación académica y, siempre que sea posible, estudios con revisión médica. Tenga en cuenta que los números entre paréntesis ([1], [2], etc.) son enlaces a estos estudios en los que se puede hacer clic.

Si considera que alguno de nuestros contenidos es incorrecto, está desactualizado o es cuestionable, selecciónelo y presione Ctrl + Intro.

La rinitis vasomotora proviene del nombre de las fibras nerviosas autónomas que inervan el músculo liso de las arterias y venas. Se divide en fibras nerviosas vasoconstrictoras (simpáticas) y vasodilatadoras (parasimpáticas).

V. I. Voyachek definió la rinitis vasomotora como una rinitis falsa. En su famoso libro de texto "Fundamentos de Otorrinolaringología", escribió que el nombre "rinitis falsa" indica que el complejo sintomático de goteo nasal puede no estar acompañado de signos patológicos de inflamación de la mucosa nasal. En su mayor parte, se trata de un síntoma de neurosis vegetativa generalizada y, por lo tanto, a menudo es solo un eslabón en una serie de trastornos correspondientes, como el asma. Por lo tanto, en su forma pura, la rinitis vasomotora es funcional. Una subespecie de este grupo son las afecciones alérgicas, en las que se producen trastornos vasomotores y secretores de la cavidad nasal bajo la influencia de algún alérgeno.

Esta definición, expresada hace más de medio siglo, sigue vigente hoy en día, cuando el problema de la rinitis vasomotora crónica (neurovegetativa) y alérgica se ha estudiado desde diversos ámbitos de la medicina y la biología (inmunología, alergología, neurosis neurovegetativas, etc.). Según varios autores, son estas últimas las que desempeñan el papel más importante en la patogénesis de la rinitis vasomotora verdadera, que en su manifestación clásica no se acompaña de reacciones inflamatorias.

Sin embargo, es importante destacar que las disfunciones vegetativo-vasculares nasales provocadas por endoalérgenos o exoalérgenos pueden complicarse con procesos inflamatorios; en estos casos, la alergia primaria es el principal factor etiológico en el desarrollo de la rinitis vasomotora. En este sentido, cabe reconocer que la división moderna de la rinitis vasomotora en formas neurovegetativa y alérgica es en gran medida arbitraria y de carácter principalmente didáctico. Aparentemente, se trata de dos caras de una misma patología.

En su forma pura, la rinitis vasomotora neurovegetativa puede observarse con cualquier proceso irritativo en la cavidad nasal, por ejemplo, causado por una espina de contacto en el tabique nasal, que irrita las terminaciones nerviosas perivasculares vegetativas de las crestas nasales inferiores. Sin embargo, este mecanismo puede provocar posteriormente la transición de la forma neurovegetativa a una alérgica. También es posible que las manifestaciones nasales de la rinitis vasomotora neurovegetativa sean consecuencia de una neurosis vegetativa general; en este caso, también podemos observar otras manifestaciones de esta neurosis, como signos de distonía neurocirculatoria, hipotensión, angina de pecho, etc.

En la génesis de la forma neurovegetativa de la rinitis vasomotora, las afecciones patológicas de la columna cervical, manifestadas por la alteración de los ganglios simpáticos cervicales, pueden desempeñar un papel fundamental. Así, en la etiología y patogénesis de la rinitis vasomotora, se puede rastrear todo un complejo de afecciones patológicas sistémicas, en las que la rinorrea es solo la punta del iceberg de una enfermedad más profunda y generalizada. Los factores desencadenantes, como los riesgos laborales, el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción, pueden desempeñar un papel importante en la aparición de la rinitis vasomotora. Por otro lado, la rinitis vasomotora y alérgica, que se presenta principalmente como desencadenantes específicos (mecanismos desencadenantes), puede dar lugar a enfermedades neurovasculares más generalizadas y graves, como la migraña, la neuralgia perivascular, el síndrome diencefálico, etc.

Causas y patogenia de la rinitis vasomotora

Causas y patogenia de la rinitis vasomotora: la forma alérgica de la rinitis vasomotora se divide en rinitis estacional (periódica) y constante (durante todo el año).

La rinitis estacional es uno de los síndromes de polinosis (alergia al polen, fiebre polínica), que se caracteriza principalmente por lesiones inflamatorias de la membrana mucosa de las vías respiratorias y los ojos. En caso de predisposición hereditaria a la polinosis, el polen de las plantas provoca sensibilización del organismo, es decir, la producción de anticuerpos contra el alérgeno del polen. Como resultado, al entrar en contacto con la membrana mucosa, se desarrolla una reacción de interacción del antígeno con el anticuerpo, que se manifiesta por signos de inflamación. Las manifestaciones patognomónicas de la rinitis estacional son los ataques estacionales de rinitis aguda y conjuntivitis. En casos graves, se acompaña de asma bronquial. También es posible la intoxicación por polen: aumento de la fatiga, irritabilidad, insomnio y, en ocasiones, aumento de la temperatura corporal. En presencia de focos crónicos de infección, estos pueden contribuir al desarrollo de sinusitis aguda durante la polinosis. Las manifestaciones raras incluyen enfermedades del sistema nervioso (aracnoiditis, encefalitis, daño a los nervios óptico y auditivo, desarrollo de ataques de la enfermedad de Ménière).

Síntomas. Por lo general, un ataque de rinopatía se presenta de forma aguda, en plena recuperación, a finales de mayo y junio, durante la floración de árboles y hierbas. Se caracteriza por picazón nasal intensa, estornudos múltiples incontrolables, secreción nasal acuosa profusa y dificultad para respirar. Simultáneamente, también se observan signos de conjuntivitis. Un ataque de rinitis estacional suele durar de 2 a 3 horas y puede repetirse varias veces al día. Los factores externos más comunes pueden provocar rinitis vasomotora: exposición al sol o corrientes de aire, enfriamiento local o general, etc. Se ha observado que el estrés psicológico reduce la gravedad o interrumpe un ataque de fiebre del heno.

Durante la rinoscopia anterior en el período interictal, no se detectan cambios patológicos en la mucosa nasal; sin embargo, pueden presentarse deformaciones del tabique nasal, espinas de contacto y, en algunos casos, pólipos mucosos aislados. Durante una crisis, la mucosa se vuelve agudamente hiperémica o cianótica, edematosa, los cornetes nasales se agrandan y obstruyen completamente las fosas nasales, en las que se observa abundante secreción mucosa. Los vasos de los cornetes nasales reaccionan bruscamente contrayéndose a la lubricación con adrenalina. En algunos pacientes, los ataques de rinitis estacional pueden ir acompañados de síntomas de irritación de la mucosa de la laringe y la tráquea (tos, ronquera, secreción de esputo viscoso transparente), así como síndrome asmático.

La rinitis alérgica persistente es uno de los síndromes de la afección alérgica, que se manifiesta mediante diversas formas de alergia. Sus síntomas y evolución clínica son similares a la fiebre del heno. La principal característica distintiva de la rinitis alérgica persistente es la ausencia de periodicidad, una evolución más o menos constante y una intensidad moderada de los ataques. Los alérgenos en esta forma de rinitis alérgica, a diferencia de la rinitis estacional, pueden ser diversas sustancias con propiedades antigénicas y hapténicas que actúan constantemente sobre la persona y provocan la sensibilización del organismo con la formación de anticuerpos. Estas sustancias, al entrar en contacto con los anticuerpos tisulares, provocan la misma reacción antígeno-anticuerpo que en la rinitis estacional, durante la cual se liberan mediadores biológicamente activos (incluidas la histamina y sustancias similares), que irritan los receptores de la mucosa nasal, dilatan los vasos sanguíneos y activan la actividad de las glándulas mucosas.

Síntomas de la rinitis vasomotora

Los síntomas de la rinitis vasomotora se caracterizan por congestión nasal periódica o constante, a menudo intermitente, con secreción nasal acuosa que se presenta periódicamente. En el punto álgido del ataque, se presentan picor nasal, estornudos, sensación de presión nasal y dolor de cabeza. Durante el día, un ataque (V.I. Voyachek lo denominó una "explosión" de la reacción vasomotora) de estornudos y rinorrea suele ocurrir de forma repentina y desaparecer con la misma rapidez, pudiendo repetirse hasta diez veces al día o incluso más. Por la noche, la congestión nasal se vuelve constante debido al ciclo nocturno de aumento de la función del sistema nervioso parasimpático.

Es típica la congestión del lado de la nariz sobre el que se recuesta el paciente y su desaparición gradual en el lado opuesto. Este fenómeno indica la debilidad de los vasoconstrictores. Según VF Undritz, KA Drennova (1956) y otros, una evolución prolongada de la etapa funcional de la forma neurovegetativa de la rinitis vasomotora conduce al desarrollo de la etapa orgánica (proliferación del tejido intersticial y aparición de rinitis hipertrófica), que se ve facilitada en gran medida por el uso excesivo de descongestionantes. Las fibras vasoconstrictoras están relacionadas con los nervios adrenérgicos, ya que cuando la excitación se transmite a los vasos, se libera noradrenalina en las sinapsis. Estas fibras para los órganos otorrinolaringológicos se originan en el ganglio simpático cervical superior. Las fibras vasodilatadoras parasimpáticas se concentran en los nervios glosofaríngeo, facial, trigémino y el ganglio pterigopalatino.

Durante la rinoscopia anterior, se detectan cornetes inferiores agrandados, con una coloración característica, definida por V. I. Voyachek como "manchas grises y blancas". Los cornetes inferiores son suaves al tacto con una sonda de botón; esta penetra fácilmente en el interior sin dañar la mucosa. Un signo patognomónico es la contracción brusca de los cornetes cuando se lubrican con adrenalina. El sentido del olfato se ve afectado según el grado de dificultad para respirar por la nariz.

Forma alérgica de rinitis vasomotora

Las enfermedades alérgicas se conocen desde la antigüedad. Hipócrates (siglos V-IV a. C.) describió casos de intolerancia a ciertas sustancias alimentarias; K. Galeno (siglo II d. C.) informó sobre la secreción nasal causada por el aroma de rosas; en el siglo XIX, se describió y demostró que la fiebre del heno era causada por la inhalación de polen de plantas. El término "alergia" fue propuesto por el pediatra austriaco C. Pirquet en 1906 para referirse a una reacción inusual y alterada de algunos niños a la administración de suero antidiftérico como tratamiento. Las sustancias que causaban reacciones atípicas (alérgicas) se denominaban alérgenos. Entre estas sustancias se encontraba, por ejemplo, el polen de plantas, que causa la enfermedad estacional llamada fiebre del heno. Los alérgenos se dividen en exógenos (sustancias químicas, productos alimenticios, diversas plantas, compuestos proteicos, microorganismos, etc.) y endógenos, que son productos de la actividad vital del organismo susceptible a los alérgenos, y surgen como resultado de trastornos metabólicos, la aparición de ciertas enfermedades y la proliferación de asociaciones microbianas en el organismo. Los focos crónicos de infección, sueros y vacunas, numerosos medicamentos, alérgenos domésticos y epidérmicos, etc., también pueden ser una fuente de alergia. Un grupo especial de alérgenos son los factores físicos (calor, frío, acción mecánica), que provocan la producción de sustancias especiales con propiedades alergénicas en el organismo sensible a ellos.

Cuando un alérgeno entra en el organismo, se desarrolla una reacción alérgica que, según su naturaleza, puede ser específica o inespecífica. Una reacción específica pasa por tres etapas: inmunológica, de formación de mediadores y fisiopatológica, o manifestaciones clínicas. Las reacciones alérgicas inespecíficas (pseudoalérgicas, no inmunológicas) se producen tras el primer contacto con un alérgeno sin sensibilización previa. Se caracterizan únicamente por la segunda y la tercera etapa de una reacción alérgica. La rinitis alérgica puede presentarse como una reacción específica o inespecífica, y se refiere principalmente a reacciones alérgicas del primer tipo, que también incluyen shock anafiláctico, urticaria, asma bronquial atópica, fiebre del heno, edema de Quincke, etc.

Forma neurovegetativa de la rinitis vasomotora

Por lo general, esta forma de rinitis vasomotora no se caracteriza por la estacionalidad. Es igualmente frecuente en todas las épocas del año y depende principalmente de factores externos desencadenantes (polvo en las habitaciones, vapores agresivos en el aire inhalado, presencia de curvaturas de contacto del tabique nasal) o de la disfunción neurovegetativa general ya mencionada. Generalmente, en este último caso, los pacientes son atendidos no solo por un rinólogo, sino también por un neurólogo.

¿Qué te molesta?

Diagnóstico de la rinitis vasomotora

Diagnóstico de la rinitis vasomotora: los cambios patológicos y el curso clínico de la rinitis alérgica persistente se pueden dividir en cuatro etapas:

- etapa de ataques aperiódicos transitorios;

- continuar tipo etapa;

- etapa de formación de pólipos;

- etapa de carnificación.

La primera etapa se caracteriza por una rinitis moderada, más o menos constante, con crisis periódicas. Los pacientes con esta forma de rinitis son muy sensibles al frío, reaccionando al más mínimo enfriamiento de las manos, los pies o todo el cuerpo, así como a las corrientes de aire, con una exacerbación del proceso patológico. Los pacientes se quejan de congestión nasal constante y que aumenta periódicamente, disminución o ausencia del olfato, sueño deficiente, sequedad bucal, cefaleas, aumento de la fatiga física y mental, así como episodios periódicos de disnea espiratoria. En esta etapa, aparecen los primeros signos de alteración de la permeabilidad de las membranas celulares.

Durante la rinoscopia anterior y posterior en esta etapa de la enfermedad, se observan los mismos cambios que durante un ataque de rinitis estacional y se mantiene la actividad de los descongestionantes en relación con los vasos de la cavidad nasal.

Sin embargo, con una evolución más prolongada de la rinitis alérgica persistente, se presenta su segunda etapa, que se manifiesta con los primeros signos de degeneración de la mucosa nasal. Esta se vuelve pálida, adquiere un tono grisáceo y se cubre de formaciones granulares, especialmente visibles en la zona de los extremos anterior y posterior de los cornetes nasales medio e inferior. En esta etapa, la dificultad para respirar nasal se vuelve más o menos constante, el efecto de los fármacos vasoconstrictores se reduce al mínimo, el sentido del olfato prácticamente desaparece y las molestias generales se intensifican.

Tras un tiempo, que puede variar entre varios meses y 1 a 4 años, aparecen pólipos mucosos en la fosa nasal media (etapa de formación de pólipos o rinitis poliposa) en forma de formaciones saculares translúcidas que cuelgan de un pedúnculo hacia la luz de la fosa nasal común. Suelen tener un aspecto aplanado, encajados entre la pared lateral de la nariz y el tabique nasal. Los pólipos antiguos suelen estar cubiertos por una fina red vascular y se transforman en tejido conectivo.

Al mismo tiempo, comienza la etapa de carnificación: los tejidos del cornete nasal medio y, especialmente, del cornete nasal inferior se vuelven más densos, dejan de responder a los vasoconstrictores y presentan todos los signos de la rinitis hipertrófica. La tercera y la cuarta etapa se caracterizan por congestión nasal constante, anosmia mecánica y sensorial, y un aumento de los síntomas generales de la enfermedad.

Los síntomas generales de la enfermedad (aumento de la fatiga, insomnio, resfriados frecuentes, sensibilidad al frío, etc.) se vuelven constantes. En la etapa de formación de pólipos, los ataques de asma bronquial se intensifican y se vuelven más frecuentes. La relación temporal entre el asma bronquial y la etapa de formación de pólipos puede variar. A menudo, la etapa de formación de pólipos, es decir, el síndrome de rinitis alérgica, se presenta como la lesión primaria. Si la alergia se basa en una génesis no infecciosa, entonces hablamos de asma bronquial atópica. También debe tenerse en cuenta que procesos patomorfológicos similares en la rinitis alérgica se desarrollan en los senos paranasales y, con mayor frecuencia, en los senos maxilares, desde donde los pólipos prolapsan a través de su anastomosis hacia el conducto nasal medio.

El tratamiento de la rinitis alérgica implica el uso de antialérgicos, desensibilizantes, antihistamínicos, vasoconstrictores, anestésicos locales y sedantes generales. Esta lista de medicamentos es recomendada por la comunidad internacional de rinólogos en el llamado consenso de 1996. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones y numerosas propuestas originales de diversos autores, el tratamiento de los pacientes con rinitis alérgica sigue siendo una tarea difícil y aún no resuelta. El método más efectivo es identificar y eliminar el alérgeno causante de la rinitis vasomotora; sin embargo, en la polialergia, este método también resulta ineficaz, especialmente porque esta forma de rinitis alérgica puede evolucionar según el tipo de la llamada alergia progresiva, cuando sustancias previamente insensibles, bajo la influencia del efecto sensibilizante de los alérgenos, se transforman en tales y causan reacciones correspondientes, a veces hiperérgicas.

¿Qué es necesario examinar?

¿Qué pruebas son necesarias?

¿A quién contactar?

Tratamiento de la rinitis vasomotora

El tratamiento de la rinitis vasomotora es principalmente sintomático y se basa en el uso de fármacos simpaticomiméticos con efecto vasoconstrictor (sanorin, naftizina, efedrina, etc.). Los fármacos de nueva generación incluyen formas farmacéuticas cuyos principios activos son sustancias con propiedades simpaticomiméticas, como la oximetazolina (Nazivin, Nazol), el clorhidrato de tetrahidrozolina (Tizin), el clorhidrato de xilometazolina (xilometazolina, Xymelin), etc. Todas las gotas mencionadas para la rinitis tienen un efecto alfa-adrenérgico, contraen los vasos periféricos, reducen la inflamación de la mucosa nasal, la hiperemia y la exudación. Están indicadas para la rinopatía neurovegetativa y alérgica aguda, la fiebre del heno, la sinusitis y sus complicaciones tubáricas y otitis. Se utilizan en forma de gotas y aerosoles. La forma de administración y la dosis se indican en las anotaciones correspondientes.

Tratamiento sintomático de la rinitis vasomotora

El tratamiento sintomático debe incluir también diversas intervenciones quirúrgicas, como la destrucción submucosa de los plexos vasculares de los cornetes inferiores guiada mecánica y ecográficamente para su posterior cicatrización, la galvanocauterización de los cornetes inferiores, el uso de sales cauterizantes de nitrato de plata, etc.

Los elementos del tratamiento patogénico de la rinitis vasomotora incluyen diversos métodos fisioterapéuticos, tanto locales como a distancia, destinados a normalizar la interacción de las partes simpática y parasimpática del SNA, mejorar la microcirculación y la actividad enzimática, potenciar la oxidación de biosustratos y normalizar la función de las membranas celulares. Por ejemplo, los métodos locales incluyen el uso de radiación láser de baja energía y campos magnéticos constantes. Según el método de A. F. Mamedov (1991), se utiliza una acción combinada de estos factores: se dirige un campo magnético constante desde el exterior hacia la fosa nasal y, desde el interior, mediante una guía de luz láser, se irradian las zonas reflexogénicas de los extremos anteriores de los cornetes medio e inferior. A distancia, se utiliza la irradiación láser de la zona de proyección del ganglio pterigopalatino y diversos efectos fisioterapéuticos en la zona del cuello.

En el tratamiento de la rinitis vasomotora neurovegetativa, es importante realizar un estudio específico del estado neurovegetativo general para identificar posibles trastornos neurológicos y trastornos neuróticos. Se evalúan las condiciones de vida y de trabajo, la presencia de malos hábitos, focos infecciosos crónicos y enfermedades de los órganos internos.

Todos los métodos de tratamiento para la rinitis alérgica se dividen en locales y generales, sintomáticos y patogénicos. Si se detecta un alérgeno y se produce el suero antiantígeno correspondiente, se habla de tratamiento etiotrópico o inmunológico. Actualmente, existe una gran variedad de fármacos utilizados para las alergias, y en particular para la rinitis alérgica, cuya información detallada se encuentra en el Registro de Medicamentos.

Tratamiento local de la rinitis vasomotora

El tratamiento local es principalmente sintomático y solo parcialmente patogénico, y su objetivo es bloquear las reacciones alérgicas locales, es decir, el síndrome nasal de alergia generalizada. Los preparados locales se utilizan en forma de aerosoles nasales, y con menos frecuencia en forma de gotas o polvos que se insuflan en la cavidad nasal. Como preparados locales, se utilizan preparados a base de clorhidrato de azelastina (alergodil), levocabastina, etc.

Allergodil está disponible en aerosol nasal y gotas oftálmicas. Levocabastip se utiliza endonasal y en gotas oftálmicas. Ambos fármacos tienen propiedades antialérgicas y antihistamínicas, y bloquean selectivamente los receptores H1. Tras su uso intranasal, alivia rápidamente los síntomas de la rinitis alérgica (picor nasal, estornudos, rinorrea) y mejora la respiración nasal al reducir la inflamación de la mucosa nasal. Aplicado en la conjuntiva, reduce los síntomas de la conjuntivitis alérgica (picor, lagrimeo, hiperemia e hinchazón de los párpados, espasmosis). Además de los antihistamínicos, en caso de rinitis alérgica, se pueden utilizar tópicamente alfabloqueantes (naftizina, sanorina, galazolina), así como nuevos fármacos con un efecto similar (espray nasal Dr. Theiss, nazivin, tizin, ximeyain, etc.).

Cada medicamento utilizado para enfermedades alérgicas y de otro tipo se caracteriza por conceptos como contraindicaciones, uso durante el embarazo y la lactancia, efectos secundarios, sobredosis, precauciones, instrucciones especiales, compatibilidad con otros medicamentos, etc., que se detallan en los manuales, libros de referencia y anotaciones pertinentes. Antes de usar cualquier medicamento, esta información debe estudiarse detenidamente.

Allergodil en aerosol: adultos y niños mayores de 6 años, una aplicación en cada hendidura nasal 2 veces al día. Gotas oftálmicas para adultos y niños mayores de 4 años: una gota por la mañana y otra por la noche hasta que desaparezcan los síntomas.

Levocabastina: vía intranasal para adultos y niños mayores de 6 años: 2 inhalaciones en cada fosa nasal, 2 veces al día (máximo 4 veces al día). El tratamiento continúa hasta la desaparición de los síntomas.

Espray nasal Dr. Theiss: Este espray contiene kenlometazolina, que tiene un efecto vasoconstrictor y anticongestivo. El medicamento se administra en ambas fosas nasales mediante inhalación con un pulverizador especial, una pulverización en cada fosa nasal de 3 a 4 veces al día durante 2 días.

Nazivin (oximstazolina) está disponible en gotas y aerosol. Gotas nasales: adultos y niños mayores de 6 años: 1 o 2 gotas en cada hendidura nasal, 2 o 3 veces al día, solución al 0,05 %; niños de 1 a 6 años: 0,025 %; menores de 1 año: 0,01 %. Aerosol nasal y aerosol nasal dosificado al 0,5 %: adultos y niños mayores de 6 años: una aplicación, 2 o 3 veces al día, durante 3 a 5 días.

Tizin (clorhidrato de tetrahidrozolina) es una amina simpaticomimética. Gotas, aerosol y gel para uso intranasal (0,05-0,1%). Adultos y niños mayores de 6 años: 2-4 gotas en cada fosa nasal con una frecuencia no mayor a cada 3 horas. También tiene propiedades sedantes, de aplicación pediátrica.

Ximelin (kenlometazolina) estimula los receptores alfa-adrenérgicos y tiene un efecto vasoconstrictor y anticongestivo rápido y prolongado. Adultos y niños mayores de 6 años: 2-3 gotas de solución al 1% o una pulverización con un pulverizador en cada fosa nasal, 4 veces al día. Lactantes y niños menores de 6 años: 1-2 gotas de solución al 0,5% en cada fosa nasal, 1-2 (máximo 3) veces al día. Gel nasal solo para adultos y niños mayores de 7 años: 3-4 veces al día; aplique una pequeña cantidad en cada fosa nasal, lo más profundamente posible, sobre un hisopo de algodón, durante varios minutos para que la punta del algodón se pueda retirar fácilmente.

El tratamiento local de la rinitis alérgica debe complementarse selectivamente con los medicamentos enumerados en el apartado sobre el tratamiento de la forma neurovegetativa de la rinitis vasomotora.

Tratamiento patogénico de la rinitis vasomotora

El tratamiento general debe reconocerse como patogénico y, en los casos en que se utilizan métodos inmunológicos, como etiotrópico. Como señala A. S. Kiselev (2000), la inmunoterapia específica es muy eficaz, pero sus dificultades radican en el aislamiento en el laboratorio de un alérgeno activo (antígeno), especialmente en casos de polialergia. Además, el uso de sueros antialérgicos específicos puede causar reacciones hiperérgicas como anafilaxia y exacerbación del asma atópica, por lo que la inmunoterapia no se ha generalizado ni en nuestro país ni en el extranjero. El uso del tratamiento general (oral) se basa en el supuesto de que la rinitis atópica (estacional, durante todo el año) es una manifestación local de una enfermedad alérgica general, por lo que el uso de fármacos con propiedades farmacológicas adecuadas que actúen sobre el organismo en su conjunto es un método obligatorio para tratar no solo las manifestaciones rinogénicas de la alergia, sino también sus manifestaciones en otros órganos y sistemas. El método más común de uso de fármacos antialérgicos de acción general es la administración oral. Todos ellos tienen efectos farmacológicos prácticamente idénticos.

Entre los antihistamínicos ampliamente utilizados en el siglo pasado y que no han perdido su relevancia en la actualidad, cabe mencionar la difenhidramina, la diazolina, la suprastina y el tavegil, cuya principal acción farmacodinámica es la sustitución de la histamina endógena (la fuente de reacciones alérgicas) en los receptores de histamina de los vasos sanguíneos y el bloqueo de las propiedades patógenas de la histamina en dichos receptores. Actualmente, existen numerosos fármacos de nueva generación con un efecto más eficaz y sin los efectos secundarios característicos de los fármacos de la generación anterior. Estos fármacos bloquean selectivamente los receptores de histamina H1, previenen el efecto de la histamina sobre el músculo liso de los vasos sanguíneos, reducen la permeabilidad capilar, inhiben la exudación y la función excretora de las glándulas, reducen el prurito, la estasis capilar y el eritema, y previenen el desarrollo y alivian la evolución de las enfermedades alérgicas.

Preparaciones orales para el tratamiento de la rinitis vasomotora

Astemizol. Indicaciones: rinitis alérgica estacional y crónica, conjuntivitis alérgica, reacciones cutáneas alérgicas, angioedema, asma bronquial, etc. Forma de administración y dosificación: vía oral en ayunas una vez al día; adultos y niños mayores de 12 años: 10 mg; niños de 6 a 12 años: 5 mg en comprimidos o suspensión; menores de 6 años: 2 mg por 10 kg de peso corporal, solo en suspensión. La duración máxima del tratamiento es de 10 días.

Loratadina. Sus indicaciones son las mismas que las del astemizol; además, está indicada para reacciones alérgicas a picaduras de insectos y reacciones pseudoalérgicas a los liberadores de histamina. Modo de administración y dosificación: vía oral antes de las comidas. Adultos y niños (mayores de 12 años o con un peso superior a 30 kg): 10 mg (1 comprimido o 1 cucharadita de jarabe) 1 vez al día.

Otros medicamentos con efectos similares: histalong, dimeboi, clarisens, clariaze, claritin, desloratadina, cistina, ebastina, astafen, ketotif, ketotifeno, pseudoefedrina y muchos otros.

Esteroides. El tratamiento general con esteroides para la rinitis alérgica se utiliza en muy raras ocasiones, solo en casos complicados con ataques de asma bronquial atópica, y es responsabilidad del neumólogo, y en caso de shock anafiláctico, del reanimador. Sin embargo, la aplicación local de corticosteroides en combinación con antihistamínicos aumenta significativamente la eficacia del tratamiento de la rinitis alérgica, especialmente en sus formas clínicas graves. En el último siglo, se generalizaron diversos ungüentos y emulsiones con componentes esteroides. Actualmente, se utilizan fármacos compuestos más modernos que no presentan los efectos secundarios inherentes a los esteroides puros. Entre estos fármacos se incluyen beconase (dipropionato de beclometasona), syntaris (flunisolida), flixonase (pronionato de fluticasona), etc.

Beconase es un aerosol dosificado de glucocorticoide para uso intranasal. Una dosis contiene 50 mcg del principio activo dipropionato de beclometasona. El fármaco posee un marcado efecto antiinflamatorio y antialérgico, y alivia el edema y la hiperemia. Se utiliza para prevenir y tratar la rinitis alérgica estacional y crónica. Se administra únicamente por vía intranasal, con dos inhalaciones en cada fosa nasal, al menos dos veces al día. La dosis máxima diaria es de ocho inhalaciones.

Sintaris es un aerosol dosificador (principio activo: flusinolida) de un glucocorticoide para uso intranasal, disponible en frascos de vidrio de 20 ml (200 dosis) con dispositivo dosificador. Tiene efectos antiedematosos, antiexudativos y antialérgicos. Está indicado para la rinitis estacional y crónica, incluyendo la fiebre del heno. A los adultos se les prescriben 2 pulverizaciones en cada fosa nasal, 2 veces al día. Durante una exacerbación o en casos graves de la enfermedad, 2 pulverizaciones en ambas fosas nasales, 3 veces al día. A los niños se les prescribe una pulverización (25 mcg) una vez al día. Dosis máxima: adultos: 6 pulverizaciones, niños: 3 pulverizaciones al día.

Los aerosoles nasales similares (flixonase y flixotide) a base de fluticasona producen el mismo efecto terapéutico que los mencionados; tienen una acción sistémica mínima.

En la actualidad se están generalizando los fármacos compuestos que contienen sustancias con acción antihistamínica y alfa-adrenomimética, como la clarinasa y el rinopront.

Clarinase-12 (composición: comprimidos que contienen 5 mg de loratadina y 120 mg de pseudoefedrina). Poseen propiedades antialérgicas y vasoconstrictoras; bloquean los receptores H1, tienen propiedades descongestionantes (sulfato de pseudoefedrina), reducen la inflamación de la mucosa de las vías respiratorias superiores, mejoran su permeabilidad y facilitan la respiración. Se administran por vía oral, independientemente de la ingesta de alimentos, sin masticar, con un vaso de agua. Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 1 o 2 veces al día.

Rhinopront. Ingredientes activos: maleato de carbinoxamina y clorhidrato de fenilefrina, con efectos antihistamínicos y antialérgicos. La carbinoxamina reduce la permeabilidad de los capilares de la mucosa nasal, mientras que la fenilefrina tiene un efecto simpaticomimético, vasoconstricción y reduce la inflamación de la mucosa. En 10-12 horas, alivia los síntomas de la rinitis aguda, como ardor y picazón en los ojos y sensación de pesadez en la cabeza. Esta presentación se utiliza para la rinitis aguda de diversos orígenes (vasomotora, alérgica, infecciosa e inflamatoria, fiebre del heno).

A los adultos y niños mayores de 12 años se les prescribe 1 cápsula 2 veces al día con intervalos de 12 horas. En caso de dificultad para tragar, se prescribe 1 cucharada de jarabe 2 veces al día. Niños de 1 a 6 años: 1 cucharadita de jarabe 2 veces al día; de 6 a 12 años: 2 cucharaditas 2 veces al día.

La terapia local con esteroides es eficaz en combinación con antihistamínicos y alfa-adrenobloqueantes. Por lo general, los corticosteroides de aplicación local se incluyen en formulaciones farmacéuticas compuestas, elaboradas según recetas especiales, o se utilizan en monodosis.

Entre los medicamentos de última generación cabe destacar Rhinocort, cuyo principio activo es el corticosteroide semisintético budesonida.

Rinocort es un glucocorticoide para inhalación, disponible en aerosol. Tiene un efecto antiinflamatorio local, prácticamente sin efectos sistémicos. Está indicado para la rinitis alérgica estacional y crónica, así como para la prevención de la fiebre del heno y la recaída de pólipos tras una polipotomía. La dosis inicial es de 2 pulverizaciones (100 mcg) en cada fosa nasal, por la mañana y por la noche. Una vez alcanzado el efecto terapéutico, se puede reducir la dosis.

Más información del tratamiento

Medicamentos

[

[