Médico experto del artículo.

Nuevos artículos

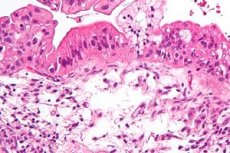

Tumores malignos de ovario

Último revisado: 04.07.2025

Todo el contenido de iLive se revisa médicamente o se verifica para asegurar la mayor precisión posible.

Tenemos pautas de abastecimiento estrictas y solo estamos vinculados a sitios de medios acreditados, instituciones de investigación académica y, siempre que sea posible, estudios con revisión médica. Tenga en cuenta que los números entre paréntesis ([1], [2], etc.) son enlaces a estos estudios en los que se puede hacer clic.

Si considera que alguno de nuestros contenidos es incorrecto, está desactualizado o es cuestionable, selecciónelo y presione Ctrl + Intro.

El cáncer primario es un tumor maligno que afecta principalmente al ovario. El cáncer de ovario secundario (cistadenocarcinoma) es el tumor maligno más común en este órgano. Se desarrolla con mayor frecuencia en cistoadenomas serosos y, con menor frecuencia, en mucinosos. Las lesiones ováricas secundarias incluyen el cistadenocarcinoma endometrioide, que suele desarrollarse en mujeres jóvenes con infertilidad primaria.

Epidemiología

La incidencia oscila entre 3,1 casos por cada 100.000 mujeres en Japón y 21 casos por cada 100.000 en Suecia. A nivel mundial, más de 200.000 mujeres desarrollan cáncer de ovario cada año, y unas 100.000 fallecen a causa de esta enfermedad. El cáncer epitelial se presenta con mayor frecuencia en mujeres blancas de los países industrializados del norte y oeste de Europa y Norteamérica, y con menor frecuencia en India y Asia.

Factores de riesgo

- trastornos del ciclo menstrual: menarquia precoz, menopausia precoz (antes de los 45 años) o tardía (después de los 55 años), sangrado uterino;

- función reproductiva (infertilidad);

- fibromas uterinos;

- endometriosis genital;

- procesos hiperplásicos del endometrio;

- operaciones de tumores de los órganos genitales internos con preservación de uno o ambos ovarios;

- enfermedades de las glándulas mamarias (mastopatía, fibroadenomatosis).

Patogenesia

La evolución clínica de los tumores malignos de ovario se caracteriza por su agresividad, un breve periodo de duplicación tumoral y una metástasis generalizada. Los ganglios linfáticos regionales de los ovarios son los ilíacos, sacros laterales, paraaórticos e inguinales. La vía de implantación de las metástasis a distancia es predominante: en el peritoneo parietal y visceral, la pleura, la ascitis carcinomatosa y el hidrotórax. Las metástasis linfógenas (en los colectores paraaórticos e ilíacos) se observan en el 30-35% de las pacientes con metástasis primarias. Las metástasis hematógenas en pulmones e hígado nunca se detectan aisladamente. A menudo se detectan en el contexto de una implantación extensa y diseminación linfógena.

Síntomas neoplasias ováricas

Los tumores malignos de ovario se caracterizan por los siguientes síntomas: dolor abdominal (tirante, constante, creciente, repentino, paroxístico, etc.), cambios en el estado general (fatiga, debilidad, boca seca, etc.), pérdida de peso, agrandamiento abdominal, cambios en la función menstrual, aparición de flujo sanguinolento acíclico del tracto genital, etc.

Etapa

Actualmente, la oncología utiliza la clasificación TNM de los tumores malignos de ovario:

T – tumor primario.

- T0 – no se detecta el tumor primario.

- T1 – el tumor está limitado a los ovarios.

- T1A – el tumor está limitado a un ovario, no hay ascitis.

- T1B – el tumor está limitado a ambos ovarios, sin ascitis.

- T1C: el tumor está limitado a uno o ambos ovarios, hay ascitis o células malignas en el lavado abdominal.

- T2 – el tumor afecta uno o ambos ovarios con extensión a los parametrios.

- T2A - tumor con extensión y/o metástasis al útero y/o una o ambas trompas, pero sin compromiso del peritoneo visceral y sin ascitis.

- T2B – el tumor se propaga a otros tejidos y/o afecta el peritoneo visceral, pero sin ascitis.

- T2C: el tumor se extiende al útero, a una o ambas trompas y a otros tejidos pélvicos. Ascitis.

- T3: el tumor afecta uno o ambos ovarios, se extiende al intestino delgado o al epiplón, está limitado a la pelvis o hay metástasis intraperitoneales fuera de la pelvis o en los ganglios linfáticos retroperitoneales.

N – ganglios linfáticos regionales.

- N0 – no hay signos de daño en los ganglios linfáticos regionales.

- N1 – hay daño en los ganglios linfáticos regionales.

- NX – datos insuficientes para evaluar el estado de los ganglios linfáticos regionales.

M – metástasis a distancia.

- M0 – sin signos de metástasis a distancia.

- Ml – hay metástasis a distancia.

- MX – datos insuficientes para determinar metástasis a distancia.

En la práctica, se utiliza una clasificación del cáncer de ovario en función del estadio del proceso tumoral, que se determina mediante un examen clínico y durante la cirugía.

Estadio I: el tumor se limita a los ovarios:

- Estadio 1a: el tumor está limitado a un ovario, no hay ascitis;

- Estadio 16: el tumor está limitado a ambos ovarios;

- Estadio 1b: el tumor está limitado a uno o ambos ovarios, pero hay ascitis evidente o se detectan células atípicas en los lavados.

Estadio II: el tumor afecta uno o ambos ovarios y se propaga al área pélvica.

- Estadio IIa: propagación y/o metástasis en la superficie del útero y/o las trompas de Falopio;

- Estadio IIb: propagación a otros tejidos pélvicos, incluido el peritoneo y el útero;

- Estadio IIb: se diseminó como en IIa o II6, pero hay ascitis evidente o se detectan células atípicas en los lavados.

Estadio III: propagación a uno o ambos ovarios con metástasis en el peritoneo fuera de la pelvis y/o metástasis en los ganglios linfáticos retroperitoneales:

- Estadio IIIa: metástasis microscópicas en el peritoneo;

- Estadio IIIb – macrometástasis en el peritoneo menores o iguales a 2 cm;

- Estadio IIIb: metástasis en el peritoneo de más de 2 cm y/o metástasis en los ganglios linfáticos regionales y el epiplón.

Estadio IV: propagación a uno o ambos ovarios con metástasis a distancia (ganglios linfáticos distantes, hígado, ombligo, pleura). Ascitis.

Diagnostico neoplasias ováricas

La edad del paciente, que determina la frecuencia de aparición de diversos tumores, la progresión de la enfermedad y el pronóstico del tratamiento.

La profesión del paciente, especialmente aquella asociada a la exposición a factores productivos y ambientales desfavorables, puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de procesos tumorales.

Examen general: color de la piel, pérdida de peso, hinchazón de piernas, agrandamiento abdominal, estado de los ganglios linfáticos periféricos, palpación abdominal (tamaño, dolor, movilidad, consistencia del tumor, presencia de ascitis).

Exploración ginecológica y tacto vaginal-rectal: estado del cuello uterino y del cuerpo del útero, presencia de tumoración en los anejos, su tamaño, consistencia, conexión con los órganos circundantes, estado del tabique recto-vaginal, bolsa de Douglas y parametrios.

Métodos de investigación adicionales

Ecografía de órganos pélvicos, tomografía computarizada y resonancia magnética, punción del fondo de saco de Douglas con posterior examen citológico del lavado, laparoscopia diagnóstica (laparotomía) con biopsia express y toma de frotis para aclarar el histotipo del tumor, y revisión de órganos abdominales (en caso de tumor maligno se determina el grado de diseminación del proceso).

Para aclarar el estado de los órganos adyacentes y las características de la topografía del tumor, están indicadas la irrigoscopia, la urografía excretora, la fibrogastroscopia, el examen de rayos X de los órganos del tórax, etc.

Métodos inmunológicos para el diagnóstico precoz del cáncer de ovario: determinación de marcadores tumorales CA-125 (para adenocarcinoma seroso y pobremente diferenciado), CA-119 (para cistadenocarcinoma mucinoso y cistadenocarcinoma endometrioide), hormona glicoproteica (para cáncer de ovario de células de la granulosa y mucinoso).

¿Qué es necesario examinar?

¿Qué pruebas son necesarias?

¿A quién contactar?

Tratamiento neoplasias ováricas

Principios básicos del tratamiento de pacientes con diversos tumores ováricos

Tumores benignos: En edad reproductiva (hasta 45 años): extirpación de los apéndices uterinos del lado afectado. En caso de tumores bilaterales en mujeres jóvenes: resección del tumor con posible preservación del tejido ovárico. En premenopausia y posmenopausia: amputación supravaginal o extirpación del útero con apéndices.

Tumores malignos: En los estadios I y II, el tratamiento comienza con cirugía (extirpación del útero con anejos y extirpación del epiplón mayor), seguida de quimioterapia. En los estadios III y IV, el tratamiento comienza con poliquimioterapia, seguida de cirugía citorreductora (extirpación máxima posible de masas tumorales y metástasis, amputación supravaginal o extirpación del útero con anejos, extirpación del epiplón mayor y ganglios metastásicos). Posteriormente, se realizan ciclos repetidos de poliquimioterapia.

Tumores limítrofes: Se indica la extirpación del útero con apéndices y la omentectomía. En mujeres jóvenes, es posible la cirugía de preservación de órganos (extirpación del tumor y resección del epiplón mayor), que se complementa con varios ciclos de poliquimioterapia adyuvante (especialmente en caso de invasión de la cápsula tumoral o presencia de metástasis de implantación).

Actualmente, el tratamiento integral de las pacientes con tumores malignos de ovario se considera adecuado: una combinación de cirugía con poliquimioterapia y/o radioterapia remota de la pelvis y la cavidad abdominal. En la mayoría de los casos, es preferible iniciar el tratamiento con cirugía. En caso de ascitis e hidrotórax, se pueden administrar preparaciones de platino en la cavidad abdominal o pleural. La poliquimioterapia incluye varios fármacos antitumorales con diferentes mecanismos de acción. En el postoperatorio, la poliquimioterapia se realiza tras obtener los resultados del examen histológico de los órganos extirpados.

Regímenes estándar para la poliquimioterapia del cáncer de ovario

| Esquema | Composición, curso |

| SR | Cisplatino – 75 mg/ m2 y ciclofosfamida 750 mg/ m2 por vía intravenosa cada 3 semanas, 6 ciclos |

| SAR | Cisplatino – 50 mg/ m2, doxorrubicina 50 mg/ m2 y ciclofosfamida 500 mg/m2 por vía intravenosa cada 3 semanas, 6 ciclos |

| Taxanos | Paclitaxel – 135 mg/m2 / 24 h, cisplatino 75 mg/ m2 por vía intravenosa cada 3 semanas, 6 ciclos |

La mayoría de los medicamentos tienen efectos secundarios asociados con la supresión de la hematopoyesis de la médula ósea y el desarrollo de leucopenia y trombocitopenia, cuya gravedad máxima se presenta al final de la segunda semana después del tratamiento. Por lo tanto, es necesario controlar el hemograma e interrumpir el tratamiento con fármacos antitumorales cuando el recuento de leucocitos sea inferior a 3 x 10⁻¹ / l y el de plaquetas, inferior a 1 x 10⁻¹ /l.

La tolerancia del paciente a los fármacos y la gravedad de las reacciones adversas que se producen durante su uso también son de gran importancia. En particular, el uso de ciclofosfamida causa náuseas, vómitos, alopecia, en ocasiones dolor muscular y óseo, cefalea y, en casos raros, hepatitis tóxica y cistitis.

En la etapa de quimioterapia, es necesario procurar la regresión completa de la enfermedad (desaparición de todas las manifestaciones, normalización del nivel de CA-125) y, posteriormente, consolidar el efecto con 2 o 3 ciclos adicionales. Tras lograr una regresión parcial, se debe continuar la quimioterapia hasta que, durante los dos últimos ciclos de tratamiento, se observe una estabilización del proceso, evaluada mediante el tamaño de las masas tumorales residuales y el valor de los marcadores tumorales. En estos casos, el número de ciclos de tratamiento para la mayoría de los pacientes oscila entre 6 y 12, pero no menos de 6.

Para determinar la dosis de los fármacos quimioterapéuticos, se calcula el área corporal (en m²) . En promedio, para una estatura de 160 cm y un peso de 60 kg, el área corporal es de 1,6 m² , y para una estatura de 170 cm y un peso de 70 kg, de 1,7 m².

Actualmente, la radioterapia no es un método independiente para el tratamiento de pacientes con tumores ováricos y se recomienda como una de las etapas del tratamiento combinado en el postoperatorio. Está indicada para pacientes en estadios clínicos I y II, así como en estadio III tras intervenciones quirúrgicas citorreductoras que reducen el volumen de las masas tumorales en la cavidad abdominal. Con mayor frecuencia, se utiliza gammaterapia a distancia en la cavidad abdominal a una dosis de 22,5-25 gray, con irradiación adicional de la pelvis pequeña (hasta 45 g). En estos estadios, la irradiación postoperatoria se complementa con quimioterapia preventiva durante 2-3 años. La radioterapia en pacientes con tumores ováricos malignos en estadio clínico IV sigue siendo un problema sin resolver, ya que la presencia de grandes masas tumorales y/o derrame en las cavidades serosas se considera una contraindicación para la radioterapia. En estas pacientes, la elección de un tratamiento complementario a la cirugía debe inclinarse por la quimioterapia.

Según la Federación Internacional de Obstetras y Ginecólogos (RGO), las tasas de supervivencia a 5 años para todas las etapas del cáncer de ovario no superan el 30-35%, la supervivencia a 5 años en la etapa I es del 60-70%; II - 40-50%; III - 10-15%; etapa IV - 2-7%.

Medicamentos

Prevención

- Exámenes periódicos (2 veces al año) mediante ecografía de los órganos pélvicos (1 vez al año) de mujeres con factores de riesgo de cáncer de ovario: disfunciones menstruales y reproductivas, miomas uterinos, quistes ováricos benignos, enfermedades inflamatorias crónicas de los apéndices uterinos, etc.

- Corrección de la anovulación y la hiperestimulación ovulatoria mediante anticoncepción con esteroides (prevención primaria del cáncer de ovario).

- Diagnóstico moderno de tumores ováricos benignos y limítrofes y su tratamiento quirúrgico (prevención secundaria del cáncer de ovario).

Pronóstico

Las tasas de supervivencia a 5 años (redondeadas al número entero más cercano) para el cáncer de ovario epitelial según la estadificación FIGO son las siguientes:

- Estadio IA - 87%

- Estadio IB - 71%

- Estadio IC - 79%

- Estadio IIA - 67%

- Estadio IIB - 55%

- Estadio IIC - 57%

- Estadio IIIA - 41%

- Estadio IIIB - 25%

- Estadio IIIC - 23%

- Estadio IV - 11%

En general, la supervivencia es de alrededor del 46%.

[

[