Médico experto del artículo.

Nuevos artículos

Estudio de coordinación de movimientos

Último revisado: 04.07.2025

Todo el contenido de iLive se revisa médicamente o se verifica para asegurar la mayor precisión posible.

Tenemos pautas de abastecimiento estrictas y solo estamos vinculados a sitios de medios acreditados, instituciones de investigación académica y, siempre que sea posible, estudios con revisión médica. Tenga en cuenta que los números entre paréntesis ([1], [2], etc.) son enlaces a estos estudios en los que se puede hacer clic.

Si considera que alguno de nuestros contenidos es incorrecto, está desactualizado o es cuestionable, selecciónelo y presione Ctrl + Intro.

Los trastornos de la coordinación del movimiento se denominan "ataxia". La ataxia es una falta de coordinación entre diferentes grupos musculares, lo que provoca una alteración de la precisión, proporcionalidad, ritmo, velocidad y amplitud de los movimientos voluntarios, así como una alteración de la capacidad para mantener el equilibrio. Los trastornos de la coordinación del movimiento pueden deberse a daños en el cerebelo y sus conexiones, trastornos de la sensibilidad profunda o asimetría de las influencias vestibulares. Por consiguiente, se distingue entre ataxia cerebelosa, sensorial y vestibular.

Ataxia cerebelosa

Los hemisferios cerebelosos controlan las extremidades ipsilaterales y son los principales responsables de la coordinación, suavidad y precisión de los movimientos en ellas, especialmente en los brazos. El vermis cerebeloso controla en mayor medida la marcha y la coordinación de los movimientos del tronco. La ataxia cerebelosa se divide en estática-locomotora y dinámica. La ataxia estática-locomotora se manifiesta principalmente durante la bipedestación, la marcha y los movimientos del tronco y las partes proximales de las extremidades. Es más típica de los daños en el vermis cerebeloso. La ataxia dinámica se manifiesta durante los movimientos voluntarios de las extremidades, principalmente sus partes distales, es típica de los daños en los hemisferios cerebelosos y se produce en el lado afectado. La ataxia cerebelosa es especialmente notable al principio y al final de los movimientos. Las manifestaciones clínicas de la ataxia cerebelosa son las siguientes.

- Dismetría terminal (perceptible al final del movimiento) (discrepancia entre el grado de contracción muscular y el requerido para la ejecución precisa del movimiento; los movimientos suelen ser demasiado amplios - hipermetría).

- Temblor intencional (sacudida que se produce en una extremidad en movimiento cuando se aproxima a un objetivo).

La ataxia sensorial se desarrolla por disfunción de las vías sensitivas músculo-articulares profundas, con mayor frecuencia por patología de los funículos posteriores de la médula espinal, y con menor frecuencia por lesiones de los nervios periféricos, las raíces espinales posteriores, el asa medial del tronco encefálico o el tálamo. La falta de información sobre la posición del cuerpo en el espacio provoca una alteración de la aferencia inversa y ataxia.

Para detectar la ataxia sensorial, se utilizan pruebas de dismetría (dedo-nariz y talón-rodilla, pruebas para trazar un círculo con un dedo, "dibujar" un ocho en el aire); adiadococinesia (pronación y supinación de la mano, flexión y extensión de los dedos). También se evalúan las funciones de bipedestación y marcha. Todas estas pruebas se realizan con los ojos abiertos y cerrados. La ataxia sensorial disminuye al activar el control visual y aumenta al cerrar los ojos. El temblor intencional no es característico de la ataxia sensorial.

En la ataxia sensorial, pueden presentarse defectos de fijación postural: por ejemplo, al perder el control visual, un paciente que mantiene los brazos en posición horizontal experimentará movimientos lentos en diferentes direcciones, así como movimientos involuntarios en las manos y los dedos, similares a la atetosis. Es más fácil mantener las extremidades en posiciones de flexión o extensión extremas que en posiciones normales.

La ataxia sensorial con daño aislado en los tractos espinocerebelosos ocurre raramente y no está acompañada de una alteración de la sensibilidad profunda (ya que estos tractos, aunque transportan impulsos de los propioceptores de músculos, tendones y ligamentos, no están relacionados con la conducción de señales que se proyectan en el giro poscentral y crean una sensación de la posición y el movimiento de las extremidades).

La ataxia sensorial con daño de las vías sensoriales profundas en el tronco encefálico y el tálamo se detecta en el lado opuesto a la lesión (con la localización de la lesión en las partes caudales del tronco encefálico, en el área del cruce del asa medial, la ataxia puede ser bilateral).

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]

Función de pie

La capacidad de una persona para mantener una posición corporal erguida depende de la fuerza muscular suficiente, la capacidad de recibir información sobre la postura corporal (retroalimentación) y la capacidad de compensar de forma instantánea y precisa las desviaciones del tronco que amenazan el equilibrio. Se le pide al paciente que se pare como de costumbre, es decir, que adopte su postura natural. Se evalúa la distancia entre los pies, que eligió involuntariamente para mantener el equilibrio. Se le pide al paciente que se ponga de pie derecho, junte los pies (talones y puntas) y mire al frente. El médico debe estar junto al paciente y listo para apoyarlo en cualquier momento. Preste atención a si el paciente se desvía hacia un lado u otro y si la inestabilidad aumenta al cerrar los ojos.

Un paciente que no puede mantenerse de pie con los pies juntos y los ojos abiertos probablemente padezca una patología cerebelosa. Estos pacientes caminan con las piernas bien separadas, presentan inestabilidad al caminar y tienen dificultad para mantener el equilibrio sin apoyo, tanto al estar de pie y al caminar como al sentarse.

El síntoma de Romberg es la incapacidad del paciente para mantener el equilibrio en posición de pie, con los pies juntos y los ojos cerrados. Este síntoma se describió por primera vez en pacientes con tabes dorsal, es decir, con daño en los funículos posteriores de la médula espinal. La inestabilidad en esta posición con los ojos cerrados es típica de la ataxia sensorial. En pacientes con daño cerebeloso, la inestabilidad en la postura de Romberg también se detecta con los ojos abiertos.

Paso

El análisis de la marcha es fundamental para diagnosticar enfermedades del sistema nervioso. Cabe recordar que los trastornos del equilibrio al caminar pueden enmascararse mediante diversas técnicas compensatorias. Además, los trastornos de la marcha pueden tener su origen no en factores neurológicos, sino en otras patologías (por ejemplo, daño articular).

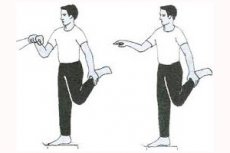

La marcha se evalúa mejor cuando el paciente no es consciente de que lo están observando: por ejemplo, al entrar en la consulta del médico. La marcha de una persona sana es rápida, elástica, ligera y enérgica, y mantener el equilibrio al caminar no requiere atención ni esfuerzo especial. Al caminar, los brazos se flexionan ligeramente a la altura de los codos (con las palmas hacia las caderas) y los movimientos se realizan al ritmo de los pasos. Otras pruebas incluyen la comprobación de los siguientes tipos de marcha: caminar a un ritmo normal por la habitación; caminar "sobre los talones" y "sobre las puntas"; caminar "en tándem" (a lo largo de una regla, talón con punta). Al realizar pruebas adicionales, es necesario confiar en el sentido común y ofrecer al paciente solo aquellas tareas que pueda realizar, al menos parcialmente.

Se le pide al paciente que camine rápidamente por la habitación. Se presta atención a la postura al caminar; el esfuerzo requerido para iniciar y detener la marcha; la longitud del paso; el ritmo de la marcha; la presencia de movimientos normales asociados con los brazos; movimientos involuntarios. Se evalúa la separación de las piernas del paciente al caminar, si levanta los talones del suelo y si arrastra una pierna. Se le pide al paciente que gire mientras camina y se presta atención a la facilidad con la que lo hace; si pierde el equilibrio; cuántos pasos debe dar para girar 360° sobre su eje (normalmente, dicho giro se completa en uno o dos pasos). Luego, se le pide al sujeto que camine primero sobre los talones y luego sobre las puntas de los pies. Se evalúa si levanta los talones/puntas del suelo. La prueba de marcha sobre talones es especialmente importante, ya que la dorsiflexión del pie está alterada en muchas enfermedades neurológicas. Se observa al paciente caminando en línea recta imaginaria, de modo que el talón del pie que da el paso esté directamente delante de los dedos del otro pie (marcha en tándem). Esta prueba es más sensible a las alteraciones del equilibrio que la prueba de Romberg. Si el paciente realiza esta prueba correctamente, es probable que otras pruebas de estabilidad postural y ataxia troncal resulten negativas.

Las alteraciones de la marcha se presentan en diversas enfermedades neurológicas, así como en patologías musculares y ortopédicas. La naturaleza de las alteraciones depende de la enfermedad subyacente.

- Marcha cerebelosa: al caminar, el paciente separa las piernas con amplitud; presenta inestabilidad tanto al estar de pie como sentado; presenta pasos de diferente longitud; se desvía hacia un lado (en caso de daño cerebeloso unilateral, hacia el lado de la lesión). La marcha cerebelosa, a menudo descrita como "inestable" o "marcha de borracho", se observa en casos de esclerosis múltiple, tumores cerebelosos, hemorragias o infartos cerebelosos y degeneración cerebelosa.

- La marcha en la ataxia sensitiva medular posterior (marcha tabética) se caracteriza por una marcada inestabilidad al estar de pie y al caminar, a pesar de la buena fuerza en las piernas. Los movimientos de las piernas son bruscos y espasmódicos; al caminar, se aprecian diferencias en la longitud y altura del paso. El paciente mira fijamente la carretera (fija la mirada al suelo). Es característica la pérdida de sensibilidad articular y vibratoria en las piernas. En la posición de Romberg, con los ojos cerrados, el paciente se cae. La marcha tabética, además de la tabes dorsal, se observa en la esclerosis múltiple, la compresión de los cordones posteriores de la médula espinal (por ejemplo, por un tumor) y la mielosis funicular.

- La marcha hemipléjica se observa en pacientes con hemiparesia espástica o hemiplejía. El paciente arrastra una pierna paralizada estirada (sin flexión de cadera, rodilla ni tobillo), con el pie girado hacia adentro y el borde externo toca el suelo. Con cada paso, la pierna paralizada describe un semicírculo, rezagada respecto a la pierna sana. El brazo se flexiona y se acerca al cuerpo.

- La marcha espástica parapléjica es lenta, con pasos cortos. Los dedos de los pies tocan el suelo, las piernas son difíciles de levantar al caminar, se cruzan debido al aumento del tono de los músculos aductores y no se flexionan bien las rodillas debido al aumento del tono de los músculos extensores. Se observa en lesiones bilaterales del sistema piramidal (esclerosis múltiple, ELA, compresión prolongada de la médula espinal, etc.).

- La marcha parkinsoniana es arrastrada, con pasos cortos. Las propulsiones son típicas (el paciente empieza a moverse cada vez más rápido al caminar, como si intentara recuperar su centro de gravedad, y no puede detenerse). Presenta dificultades para iniciar y completar la marcha. El cuerpo se inclina hacia adelante al caminar, los brazos se flexionan a la altura de los codos y se presionan contra el cuerpo, permaneciendo inmóviles (aqueirocinesia). Si se empuja ligeramente el pecho de un paciente de pie, este comienza a retroceder (retropulsión). Para girar sobre su eje, el paciente necesita dar hasta 20 pasos cortos. Al caminar, puede observarse una inmovilización en la posición más incómoda.

- La estepa (marcha de gallo o pisada) se observa cuando la dorsiflexión del pie está alterada. El dedo gordo del pie toca el suelo al caminar, lo que obliga al paciente a levantar la pierna y proyectarla hacia adelante, mientras golpea el suelo con la parte delantera del pie. Los pasos son de igual longitud. La estepa unilateral se observa cuando el nervio peroneo común está afectado, y bilateral, en la polineuropatía motora, tanto congénita (enfermedad de Charcot-Marie-Tooth) como adquirida.

- La marcha de pato se caracteriza por el balanceo pélvico y el balanceo de una pierna a la otra. Se observa con debilidad bilateral de los músculos de la cintura pélvica, principalmente del glúteo medio. Con debilidad de los músculos abductores de la cadera, la pelvis del lado opuesto desciende durante la bipedestación sobre la pierna afectada. La debilidad de ambos glúteos medios provoca una interrupción bilateral de la fijación de la cadera de la pierna de apoyo, la pelvis desciende y se eleva excesivamente al caminar y el torso se balancea de lado a lado. Debido a la debilidad de otros músculos proximales de la pierna, los pacientes experimentan dificultad para subir escaleras y levantarse de una silla. Para levantarse de la posición sentada, el paciente se apoya en los brazos, apoyando las manos en el muslo o la rodilla, y solo así puede enderezar el torso. Este tipo de marcha se observa con mayor frecuencia en distrofias musculares progresivas (DMP) y otras miopatías, así como en la luxación congénita de cadera.

- La marcha distónica se observa en pacientes con hipercinesia ( corea, atetosis, distonía muscular). Como resultado de movimientos involuntarios, las piernas se mueven lenta y torpemente, y se observan movimientos involuntarios en los brazos y el torso. Esta marcha se denomina "baile" o "espasmo".

- La marcha antálgica es una reacción al dolor: el paciente respeta la pierna dolorida, moviéndola con mucho cuidado y tratando de cargar principalmente la segunda pierna, la sana.

- La marcha histérica puede ser muy variada, pero no presenta los signos típicos característicos de ciertas enfermedades. El paciente puede no levantar la pierna del suelo en absoluto, arrastrándola, puede mostrar impulsos (como al patinar) o puede balancearse bruscamente de un lado a otro, evitando, sin embargo, las caídas, etc.

Movimientos patológicos involuntarios

Los movimientos violentos involuntarios que interfieren con la realización de actos motores voluntarios se denominan "hipercinesia". Si un paciente presenta hipercinesia, es necesario evaluar su ritmo, estereotipia o imprevisibilidad para determinar en qué posiciones son más pronunciadas y con qué otros síntomas neurológicos se combinan. Al realizar la anamnesis de pacientes con movimientos involuntarios, es necesario determinar la presencia de hipercinesia en otros familiares, el efecto del alcohol en la intensidad de la hipercinesia (esto es importante solo en relación con el temblor) y los medicamentos utilizados previamente o en el momento de la exploración.

- El temblor es una sacudida rítmica o parcialmente rítmica de una parte del cuerpo. Se observa con mayor frecuencia en las manos (muñecas), pero puede presentarse en cualquier parte del cuerpo (cabeza, labios, mentón, torso, etc.); también es posible el temblor de las cuerdas vocales. El temblor se produce como resultado de la contracción alternada de músculos agonistas y antagonistas de acción opuesta.

Los tipos de temblor se distinguen por su localización, amplitud y condiciones de ocurrencia.

- El temblor lento de baja frecuencia en reposo (que se presenta en una extremidad en reposo y disminuye o desaparece con el movimiento voluntario) es típico de la enfermedad de Parkinson. El temblor suele ser unilateral, pero posteriormente se vuelve bilateral. Los movimientos más típicos (aunque no obligatorios) son "rodar pastillas", "contar monedas", y la amplitud y localización de las contracciones musculares. Por lo tanto, al caracterizar las formas clínicas, se distinguen mioclonías localizadas y generalizadas; unilaterales o bilaterales; sincrónicas y asincrónicas; rítmicas y arrítmicas. Las enfermedades degenerativas familiares, en cuyo cuadro clínico la mioclonía es el síntoma principal, incluyen la mioclonía familiar de Davidenkov, la mioclonía localizada familiar de Tkachev, el nistagmo-mioclono familiar de Lenoble-Aubino y la paramioclonía múltiple de Friedreich. La mioclono rítmica (miorritmia) es una forma local especial de mioclono, caracterizada por estereotipia y ritmo. La hipercinesia se limita a la afectación del paladar blando (mioclono velopalatino, nistagmo velopalatino), músculos individuales de la lengua, el cuello y, con menor frecuencia, las extremidades. Las formas sintomáticas de mioclono se presentan en neuroinfecciones y encefalopatías dismetabólicas y tóxicas.

- La asterixis (a veces llamada "mioclono negativo") es un movimiento oscilatorio repentino, arrítmico y de aleteo de las extremidades a la altura de la muñeca o, con menos frecuencia, del tobillo. La asterixis se debe a la variabilidad del tono postural y a una atonía breve de los músculos que mantienen la postura. Suele ser bilateral, pero se presenta de forma asincrónica en ambos lados. La asterixis se presenta con mayor frecuencia en la encefalopatía metabólica (renal, hepática ) y también es posible en la distrofia hepatocerebral.

- Los tics son movimientos rápidos, repetitivos, arrítmicos, pero estereotípicos en grupos musculares individuales que ocurren como resultado de la activación simultánea de músculos agonistas y antagonistas. Los movimientos son coordinados y se asemejan a una caricatura de un acto motor normal. Cualquier intento de suprimirlos mediante la fuerza de voluntad conduce a un aumento de la tensión y la ansiedad (aunque un tic puede suprimirse voluntariamente). Realizar una reacción motora deseada proporciona alivio. La imitación de un tic es posible. Los tics se intensifican con estímulos emocionales (ansiedad, miedo) y disminuyen con la concentración, después de beber alcohol o durante un entretenimiento placentero. Los tics pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo o limitarse a una parte. Según la estructura de la hipercinesia, se distinguen tics simples y complejos, según la localización: focales (en los músculos de la cara, la cabeza, las extremidades, el tronco) y generalizados. Los tics complejos generalizados pueden parecerse externamente a un acto motor intencionado en complejidad. A veces, los movimientos se asemejan a mioclonías o coreas, pero, a diferencia de ellas, los tics facilitan los movimientos normales en la parte afectada del cuerpo. Además de los tics motores, también existen tics fonéticos: simples (con vocalización elemental) y complejos, cuando el paciente grita palabras completas, a veces maldice (coprolalia). La frecuencia de localización del tic disminuye en dirección de la cabeza a los pies. El tic más común es el parpadeo. El tic generalizado o síndrome (enfermedad) de Gilles de la Tourette es una enfermedad hereditaria de tipo autosómico dominante. Suele comenzar entre los 7 y los 10 años. Se caracteriza por una combinación de tics motores y fonéticos generalizados (gritos, coprolalia, etc.), así como cambios psicomotores (acciones estereotipadas obsesivas), emocionales (sospecha, ansiedad, miedo) y de personalidad (aislamiento, timidez, falta de confianza en uno mismo).

- La hipercinesia distónica es un movimiento involuntario, prolongado y violento que puede afectar grupos musculares de cualquier tamaño. Es lento, constante o se produce periódicamente durante actos motores específicos; distorsiona la posición normal de las extremidades, la cabeza y el torso en forma de ciertas posturas. En casos graves, pueden presentarse posturas fijas y contracturas secundarias. Las distonías pueden ser focales o afectar todo el cuerpo (distonía de torsión). Los tipos más comunes de distonía muscular focal son el blefaroespasmo (cierre/bizqueo involuntario de los ojos); la distonía oromandibular (movimientos y espasmos involuntarios de los músculos faciales y linguales); la tortícolis espasmódica (contracción tónica, clónica o tónico-clónica de los músculos del cuello, que provoca inclinaciones y giros involuntarios de la cabeza); y el calambre del escritor.

- La atetosis es una hipercinesia distónica lenta, cuya propagación progresiva en las partes distales de las extremidades confiere a los movimientos involuntarios un carácter vermiforme, y en las partes proximales, un carácter serpenteante. Los movimientos son involuntarios y lentos, se producen principalmente en los dedos de las manos y los pies, y en la lengua, y se alternan en una secuencia desordenada. Los movimientos son suaves y más lentos que los coreicos. Las posturas no son fijas, sino que cambian gradualmente ("espasmo móvil"). En casos más pronunciados, la hipercinesia también afecta a los músculos proximales de las extremidades, del cuello y de la cara. La atetosis se intensifica con los movimientos voluntarios y el estrés emocional, y disminuye en ciertas posturas (en particular, boca abajo) y durante el sueño. La atetosis unilateral o bilateral en adultos puede presentarse en enfermedades hereditarias con daño al sistema nervioso extrapiramidal ( corea de Huntington, distrofia hepatocerebral) y en lesiones vasculares cerebrales. En los niños, la atetosis se desarrolla con mayor frecuencia como resultado de daño cerebral en el período perinatal como resultado de infecciones intrauterinas, traumatismo de nacimiento, hipoxia, asfixia fetal, hemorragia, intoxicación, enfermedad hemolítica.